Vivarium

> Militaria

> 1914-1918

> Photoalbum

|

|

| Jahr: |

1919 |

| Bemerkung: |

|

| ArtikelNr. |

3722 |

E-Mail

|

Fotoalbum eines Soldaten des IR 469, Reims 1918. A7V Lotti.

Aussergewöhnliches Fotoalbum eines Angehörigen des Infanterieregiments 469.

Quer 8°, Kartoneinband mit montiertem Ordensband, kartonstarke Blatt mit ca. 80 montierten originalen s-w-Abzügen à ca. 6x4cm (teils auch etwas größer oder kleiner), Abzüge auf separates Papier und dann ins Album montiert, je mit Pergaminblatt zwischen den Foto-Seiten. Fast alle Bilder sind beschriftet und datiert. Zustand: Einige Fotos stark verblasst, Pergaminblatt oft falzig, Einband fleckig, sonst gut.

Das Album ist von besonderer Güte, denn es enthält Bilder aus der von deutscher Seite kaum mehr dokumentierten Endphase des Krieges. Die Fotos wurden von einem wohl 19jährigen Soldaten niederen Dienstgrades zwischen Ende Mai und November 1918 geschossen, und zwar mit einer kleinen Handkamera. Das Knipser-Album zeigt den Alltag im Schützengraben und in den Ruhelagern, dazu kommen einige Bilder vom Rückmarsch und von der Heimat. Hervorzuheben ist ein Foto des nahe Reims abgeschossenen deutschen Panzers „Lotti“ vom Typ A7V.

Der unbekannte Photograph gehörte höchstwahrscheinlich der 4. Kompanie des Inf.Rgt. 469 an, das im Januar 1917 in Baden aufgestellt worden war. Das IR 469 bildete mit den gleichzeitig in Baden gebildeten Regimentern 470 und 471 den Hauptbestandteil der 240. Infanterie-Division, die zur letzten Welle der von den Deutschen während des Krieges neu gegründeten Formationen gehörte. Die 240. Infanterie Division wurde von Juni bis September 1918 primär bei Reims und in der Champagne eingesetzt und nahm an der letzten deutschen Offensive des Krieges teil, einem vom 15. bis 17. Juli erfolgten Angriff süd-östlich von Reims.

Die Angehörigen der Truppe setzten sich aus 18- bis 19jährigen jungen Männern und einigen wenigen „alten Hasen“ (Genesenen oder Abkommandierten) zusammen.

Der Photograph und Soldat kämpfte März bis August in vorderster Front, nahe der Ortschaften Berru, Cernay und Nogent-l’Abesse ca. 5-10km östlich von Reims. Das Ruhelager seiner Einheit scheint nahe oder in der Ortschaft Boult-sur-Suippe bestanden zu haben. Im Zuge der Rückzugskämpfe vom Herbst 1918 lag er u.a. in Prémontré süd-westlich von Laon. Bilder von der deutschen Offensive im Juli 1918 finden sich im Album leider nicht.

Das Album ist auf dem Einband in kunstvoller Handschrift betitelt mit „Feldzugs-Erinnerungen 1918/19“. Bildbeschreibungen sind unterhalb der Photos zu finden; dazu beklebte der Urheber die meisten Pergaminblätter mit kleinen Papierschildchen, auf denen weitere Informationen zu den Bildern vermerkt sind. Unten sind beide Texte aufgeführt, falls sich die Infomationen ergänzen (zuerst der „Pergamintext“, dann der „Bildseitentext“). Personennamen sind im Folgenden überwiegend mit „...“ widergegeben.

Eine Regimentsgeschichte des IR 469 existiert leider nicht, weshalb die genaue historische Zuordnung einiger Bilder unklar bleibt.

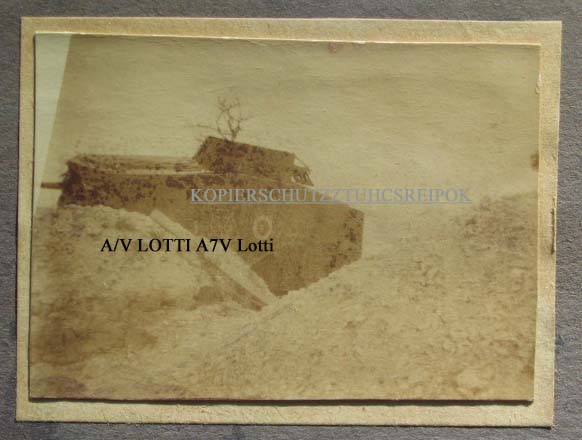

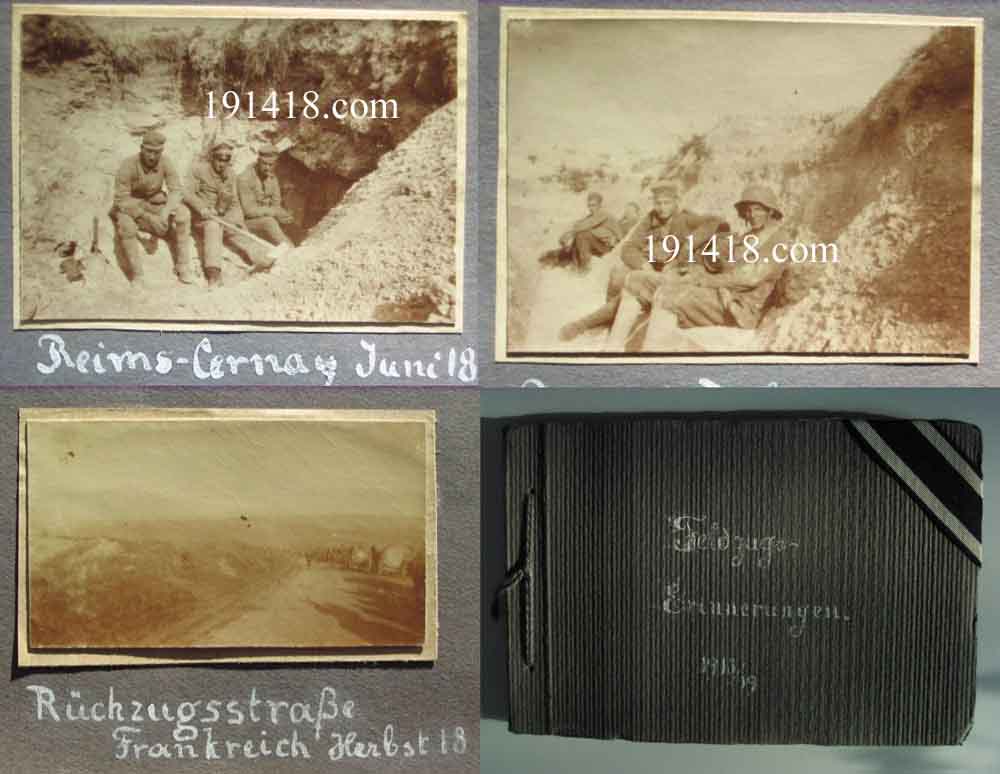

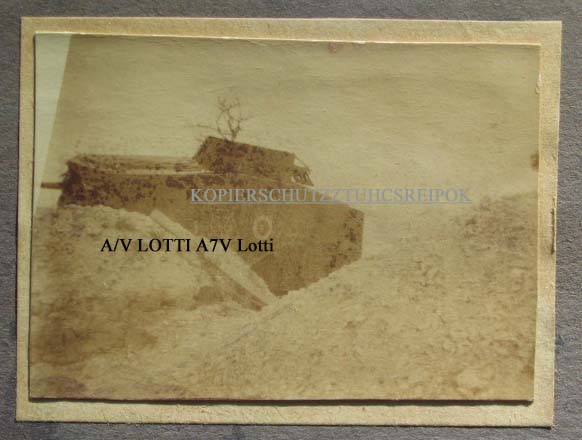

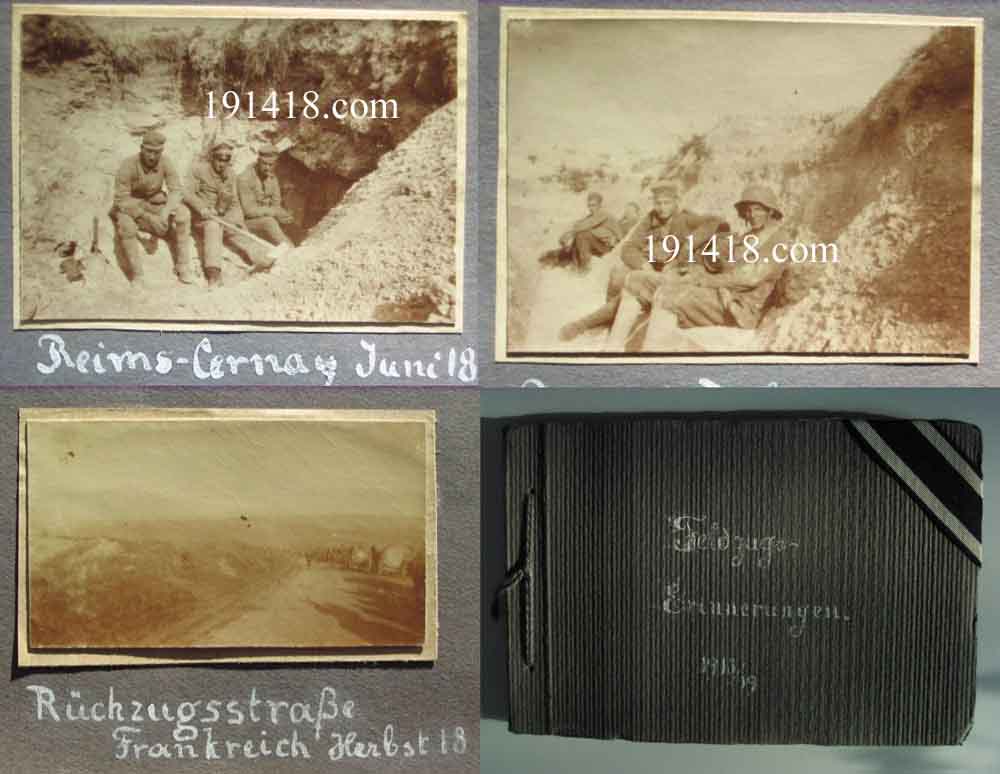

[Seite 1] - 31.5.1918, Stand 15 und 16, ..... / Reims-Berru Mai 18 [2 Bilder von Soldaten im Graben]; 31.5.1918, ‘Dreimännerweg’ ... / Laufgraben b. Berru Mai 18; 9.6.1918, deutscher Tank / zerschossener deutscher Tank Juni 18 [gezeigt ist der A7V „Lotti“ der Abteilung 1, der sich am 1.6.1918 bei Reims festgefahren hatte und aufgegeben werden musste].

[Seite 2] - Ehrenfriedhof Warmériville, Juni 18 [die Anlage besteht noch heute].

- Uo [Unteroffizier] Merings, Vz. [Vizefeldwebel] Braesen, Juni 18; P.M. beim Wasserschleppen für 4/469 östlich vom Dreimännerw., 6.6.18 / Reims-Berru Juni 18 [hier der einzige Hinweis im Album auf das IR 469]; zerschossenes Haus in Boult 7.6.18; Schloß in Boult vom Park aus, Wohnung der Divisions-Pfarrer, 16.6.18.

- Boult Juni 18; Boult (100m-Lauf), Juni 18; Reims-Berru (Edu), Mai 18; Reims-Berru (Heini), Juni 18; Morieuxlais, Sept. 18 [gezeigt marschierende Soldaten]; Crupily Nov. 18.

- Komiker beim Bierfest (Petroleumlied), 21.6.1918 / Boult Juni 18, Komiker, Petroleumlied; Heintüt [unter dem Bild „Heini“ genannt] und P.M. beim Suppenkochen, Boult 19.6.1918; Bunkereingang 2. Stadium ... Stellung Cernay, 28.6.1918; P.M. auf Gasposten Stellung Cernay 25.6.1918.

- Origny, Okt. 18, ....

- Mine mit franz. Stahlhelm, Cernay 2.7.1918; Vor dem zersch. [zerschossenen] Bunkereingang nach einer Nacht Arbeit, ...., Stellung Cernay 25.6.1918; zersch. Bunkereingang .... Stellung Cernay 25.6.1918; Uo Schlee, Cernay 5.7.1918.

- Zug Zaunkönig ... Reims 11.7.1918 / Reims, Kronprinzenhöhe, Villa Trude; dito; Nogent-Prunay Juli 18 [gezeigt junge deutsche Soldaten im Graben zwischen Nogent-l’Abesse und Prunay östl. Reims].

- Boult 19.7.1918, vereinfachtes Waschverfahren [gezeigt junge Soldaten beim Auskochen Kochen ihrer Uniformen]; dito; Sanatorium Zug Zaunkönig / Reims Kronprinzenhöhe Juli 18; Boult Juli 18.

- Prémontré, Oktober 18 [3 stark verblasste Bilder wohl vom Lagerleben].

- Uo Güldenzopf ... beim Ringe abklopfen, Cernay 5.8.1918 / Abklopfen von Führungsringen; Uo Güldenzopf [mit einem Kreuz markiert, wohl im späteren Verlauf des Krieges gefallen] und Gefr. Schaub, Cernay Anfang August [gezeigt Soldaten im Graben, einer mit Grabenpanzer]; Feldwebel ... beim Waschen, Cernay Anfang August / Morgenwäsche; Auf Fliegerwache bei Cernay, Anfang August 1918 [Soldat im Graben neben schwerem MG auf Lafette].

- Lager Spandau, verdeckte Gewehrwagen [stark verblasstes Bild]; Lager Spandau, Ltn. Worch; Barbarenlager [an einem Fluß gelegen, stark verblasstes Bild].

- Barbarenlager 20.8.1918 [gezeigt Baracke „Barbarenheim“]; Boult, Juli 18, Küche; An der Aisne beim Barbarenlager, 20.8.1918 / Am Aisnekanal; Abbruch einer Mauer beim Betonklotz bei Cernay, Mitte August / Bereitschaftsstellung.

- Cernay Juni 1918; Boult Juni 18.

- Prémontré September 1918; Irrenanstalt Prémontré, September 1918.

- Prémontré, September - Oktober 1918 [4 Fotos von Soldaten, ein Bild vom Grabenbau].

- Zug Braesen in Brancourt, September 1918; Ltn. Worch, Brancourt Sept. 18; Prémontré, Sept. 18; Klein (in Thynes), Novemebr 1918; Uo Meyer (in Pessoux), November 18.

- Brancourt Sept. 18; Prémontré Sept. 18 [2 Bilder von Soldatengruppe]; Malzy Nov. 18; Crupily Nov. 18.

- Origny Okt. 18 [2 stark verblasste Fotos von Soldatengruppen]; Rückzugsstraße Frankreich Herbst 18.

[Zwei Doppelseiten, die in Deutschland gemachte Bilder zeigen, befinden sich nicht am Ende des Albums, sind aber hier der Übersicht halber am Ende widergegeben].

- Im Ahrtal 18 [2 Bilder eines Dorfes, einmal mit Soldat zu Pferde]; Breidenbach 18; Komp.Kuh 18 [gezeigt Kuh und Soldat].

- Freudenthal, Dezember 1918; Verden-Martfeld Januar 1919; Wernsdorf (Schleuse) Januar 1919 [2 Bilder vom marschierenden Soldaten und Fuhrwerk].

- 25. Dezember 1918, Homberg Bezirk Cassel [3 Bilder, betitelt „Reste der Burg“, „Auf dem Schloßberg“, „Blick auf die Stadt“, gezeigt einmal 3 sitzende Soldaten].

Das Generallandesarchiv Karlsruhe sowie das Bundesarchiv verwahren die erhaltene schriftliche Überlieferung zum IR 469 (Kriegstagebücher, interne Verwaltung, Gräberlisten etc). Ansonsten ist wenig zur Truppe bekannt, da 469 zu den wenigen deutschen Infanterie-Regimentern gehörte, denen nach 1918 keine Regimentsgeschichte gewidmet wurde.

Aus der Parallelüberlieferung, nämlich der Regimentsgeschichte des IR 470 (Bühler: Infanterie-Regiment 470, Selbstverlag der Kameradschaft ehem. 470er, Karlsruhe 1932) liessen sich jedoch einige wertvolle Informationen gewinnen:

Die Truppe stammte aus Baden. Als Ersatzregiment fungierte das (2. badische) Grenadier-Regiment 110.

Der Urheber des Albums diente wahrscheinlich erst ab Mai 1918 an der Front. Er wird dem Jahrgang 1899 angehört haben, der im Mai 1918 „eingewöhnt“ wurde, wie Bühler schreibt. 470 war erst ab Mitte August 1918 bei Reims eingesetzt, allem Anschein nach 469 ebenso. Weshalb die frühesten Bilder des Albums auf Ende Mai 1918 datiert sind, erscheint rätselhaft. Möglich ist, daß 469 getrennt und das 4. Bataillon (dem der Neunzehnjährige wohl angehörte) nicht im Verbund mit der 240. ID eingesetzt wurde.

Am Morgen des 13. August rückte IR 470 in seine Stellungen nahe der Römerstrasse westlich Reims. Benachbart lagen die zerschossenen Ortschaften Prunay und Sillery, weiter im Westen der Mont Cornillet. Der Gefechtsstand des Regiments lag in Beine-Nauroy. IR 469 war weiter westlich (beim Fort Nogent l’Abesse und besonders bei Cernay-lès-Reims) eingesetzt. Bühler berichtet:

„Sämtliche Gräben [der vorderen Linien IH] waren frühere französische Gräben [die im Zuge der Offensive vom 15.-17.Juli genommen worden waren IH] und waren also erst umzubauen gewesen; die Unterstände hatten darum ihre Eingänge zum Feind, d.h. nach Süden, waren sehr muffige, gas- und lauserverseuchte Löcher, die man nur ungern betrat, zumal es in ihnen vor Ratten nur so wimmelte. .... Die Wasserverhältnisse, sowohl in Stellung als auch im Lager, waren ungünstig“ [S. 181-182].

Anfang Oktober 1918 verliess IR 470 die Stellung gen Norden, um im Zuge eines „strategischen Rückzuges“ nahe des Argonnerwaldes zu kämpfen. IR 469 wurde früher abbeordert, denn unser Bildautor ist bereits im September 1918 in 90 Kilometer Entfernung, bei Brancourt-en-Laonnois und Prémontré nord-östlich des Chemin-des-Dames, eingesetzt. Der bildlich dokumentierte Rückzug im November über Origny nahe der belgisch-französischen Grenze und Thynes in Belgien führte 469 dann zurück in die Heimat. IR 470 wurde Ende Dezember 1918 in Offenburg demobilisiert, IR 469 vielleicht Weihnachten 1918 in Homberg.

Einige Fotos des Albums gewinnen quasi an Schärfe, wenn man weiß, was Bühler schrieb: Die provisorisch anmutenden Gräben und Sappen, die gezeigt sind, waren ehedem von Franzosen angelegt worden! Daß 2 Mal ein Soldat beim Wasserholen abgebildet ist, hat seinen Grund in dem tatsächlichen Wassermangel, der in der heissen Champagne im Sommer 1918 herrschte.

Und: Die Protagonisten des Albums gehören tatsächlich dem letzten deutschen Aufgebot des Ersten Weltkrieges an, sie sind 19 Jahre alt. Man sieht in ihren Gesichtern deutlich den Schrecken der letzten Kriegsmonate, als die ausgepumpten deutschen Soldaten einem klar überlegenen Gegner mehr hilflos als mächtig gegenüberstanden und hastig von einem Frontabschnitt zum nächsten geschoben wurden. Fern der sonst so oft in Fotoalben dokumentierten sauberen und standesgemässen Kriegsführung sehen wir hier die Realität des Geschehens: Junge Männer unter chaotischen Umständen in provisorischen Gräben. Erstaunlich ist, daß die Regimentskapelle bis zum Schluß spielte: Noch im November 1918 sehen wir in Crupilly musizierende uniformierte Trompeter und Spielleute, umringt von ihren Kameraden.

Ohne Musik war wohl kein geordneter Rückzug möglich!

Wie gestaltete sich das Fotografieren an der Westfront, wo entwickelten und vergrösserten die Knipser ihre Bilder? Wieviele Soldaten hatten Kameras dabei, woher kam das Filmmaterial, wie stand es nun genau um die Zensur der Elaborate der knipsenden Soldaten?

Diese Fragen wurden bislang von der Forschung nur oberflächlich behandelt. Anton Holzer erweiterte 2007 in „Die andere Front, Fotografie und Propaganda im Ersten Weltkrieg“ zwar den Kenntnisstand der Forschung ungemein - beschränkte sich jedoch auf Österreich-Ungarn.

Schöne zeitgenössische Aussagen zum knipsenden deutschen Westfront-Soldaten des Ersten Weltkrieges fand ich in dem Buche „Der Stellungskrieg im Westen“, herausgegeben von Hans Walde, erschienen 1919 bei Lippold in Leipzig. Walde diente während des Krieges als Vorstand der Presseabteilung des sächsischen Kriegsministeriums und konnte so leicht Informationen zusammentragen, die er bald nach Kriegsende veröffentlichte. Ein unbekannter Autor schreibt unter dem Kapitel „Schützengraben-Photograph“ (S. 44-46):

„Gelegentlich kam wohl auch einmal ein Berufsphotograph, der für deutsche Zeitschriften Bilder fertigte, zur Front vor. Der Schützengraben-Photograph ist aber ein Amateur, ein Laienphotograph, der die besonderen Wünsche der Kameraden kannte und den richtigen Blick für die romantische Umgebung der gewünschten Bilder hatte. Auf die Unterschrift kommt es an, wenn Franz und Emil sich knipsen lassen. Aus meinem Kriegsalbum von der Champagnefront greife ich folgende Bilder heraus, wie sie wohl in jedem Grabenabschnitt geknipst worden sind: Große Wäsche, Beim Barbier, Sonnenbad im Granatloch, Skat auf der Berme, Meine Hasenkuhle, Beim Futtern, auf Posten, 15 Meter vom Feinde, Beim Schanzen, In der Horchsappe, Auf der Lesestange. Das Betätigungsfeld des Front-Photographen ist unerschöpflich. Zwei Sorten von Gruppenbildern finden aber bei ihm immer Abnehmer: Bilder mit komischer Situation und solche, die denen daheim von den Gefahren und Schrecken in vorderster Linie erzählen. Fast alle Unterstände waren geradezu ideale Dunkelkammern für unsern feldgrauen Lichtbildner. Zur Not hüllt er sich mit seinen Säurenschalen noch in eine luft-, licht- und wasserdichte Zeltbahn ein. Freilich die Beschaffung einer Dunkelkammerlampe bereitet ihm immer Schwierigketen, der er sein Gepäck wegen der dauernden Umzüge zwischen Wachtgraben, Arbeitsgraben und Ruhestellung einschränken muß. Soldaten sind erfinderisch und jeder Schützengraben-Photograph wandelt bei der Beleuchtungsfrage seine eigenen Pfade: Der Eine hat es besonders gut „raus“ und entwickelt ohne Lampe, sich nur nach dem Minutenzeiger der selbstleuchtenden Armbanduhr richtend. Ein minder geschickter benützt den rötlichen Lichtschimmer seiner nie ausgehenden Zigarre oder Zigarette, um vorsichtig zu prüfen, ob die xte Korporalschaft, die sich, an einem Blindgänger malerisch gruppiert, hatte verewigen lassen, auf ein leidlich gutes Bild rechnen kann. Ganz „feine Herren“ bedienen sich eines Stückchen roten Seidenpapiers, das einst die Hülle eines von zarter Hand stammenden Briefes undurchsichtig gemacht hatte und befestigen es vor der Glühbirne der im Felde so unentbehrlichen Taschenlampe, deren Batterie dann allerdings ein schnelles Ende findet.... Viel grösseres Kopfzerbrechen verursacht dem Photographen in wasserarmer Gegend die Beschaffung von Wasser zum Auswässern von Platten und Bildern. .... Das Photographieren auf dem Kriegsschauplatze unterliegt einer sehr weisen Zensur ... Überall da, wo es darauf ankommt, ist eine besondere Erlaubnis der zuständigen Stellen erforderlich, und sehr mit Recht. Man sitzt z.B. irgendwo in der Etappe fröhlich beisammen und feiert das Wiedersehen mit alten Freunden. Das muß im Bilde festgehalten werden. Da ist doch nichts dabei? Ja, aber morgen nimmt einer der Beteiligten das unschuldige Bild mit in den Schützengraben, und als er das Unglück hat, gefangen genommen zu werden, finden die Feinde die Aufnahme in seiner Brieftasche und entdecken mit großem Vergnügen eine ganz unscheinbare Aufschrift an einem Hause im Hintergrund. Mit Hilfe einer Vergrösserung entziffert man, daß sich dort das Stabsquartier eines Truppenteiles befindet ... oder ein Pionierdepot oder sonst etwas, was einen Fliegerbesuch lohnend macht. Welchen Wert der Feind auf solche Ermittlungen legt, geht daraus hervor, daß in französischen Zeitschriften derartige Photographien mit der öffentlichen Anfrage erschienen sind: ‚Welcher von unsern Lesern weiß genau anzugeben, in welchem Orte und welcher Straße sich dieses Haus befindet?’“.

Hier erfahren wir, warum „Technik“ (also Waffen, Ausrüstung und Material) selten aufgenommen wurde und auch im vorliegenden Album nur vereinzelt abgebildet ist: Die Zensur verhinderte Fotos dieser Art, Waffen waren geheim. Auch wird klar, weshalb Details aus der Etappe wie z.B. Schilder an Hauswänden fast nie gezeigt werden.

Und letztlich scheint höchstwahrscheinlich, daß die Negative des vorliegenden Albums an der Front entwickelt wurden. Das kleine Format der Abzüge wird sich durch die in Deutschland herrschende Materialknappheit begründen lassen – egal ob die Prints nun 1918 an der Front oder 1919 in der Heimat gefertigt wurden.

Weitere spannende Informationen zu den Front-Knipsern ließen sich einem der wenigen zeitgenössischen kritischen Bücher zum Kriegsgeschehen entziehen. Ein anonymer Krankenpfleger schreibt in „Der Etappensumpf, Dokumente des Zusammenbruchs des deutschen Heeres aus den Jahren 1916/1918, Aus dem Kriegstagebuch eines Gemeinen“ (erschienen im Verlag der Jenaer Volksbuchhandlung, Jena 1920, Zitat S. 17): „21.11.1917. Mein Nebenmann [im Lazarett] ist Amateurphotograph. Für zwei völlig mißlungene Aufnahmen sah ich ihn dieser Tage heranschleppen: Zwei bis drei Pfund Butter und zwei große Käse, zwei Platten Preßleder für etwas zwölf Paar Sohlen (Wenn man den Molkereiverwalter, den Magazinverwalter, und was so an jedem dranhängt, auf Photos bringt!)“

Hier wird deutlich, daß die Photographiererei bisweilen eher kapitalistische denn künstlerische Gründe hatte! Besonders die (in den meisten Alben und als Postkarten so häufigen) Etappen-Szenen scheinen den Bildautoren handfeste Vorteile gebracht zu haben.

(c) Ingo Hugger 2020 |

livre@cassiodor.com